ENTRY

エントリー

共に

「資源と喜びの循環」

に挑戦しよう

INTERVIEW-01

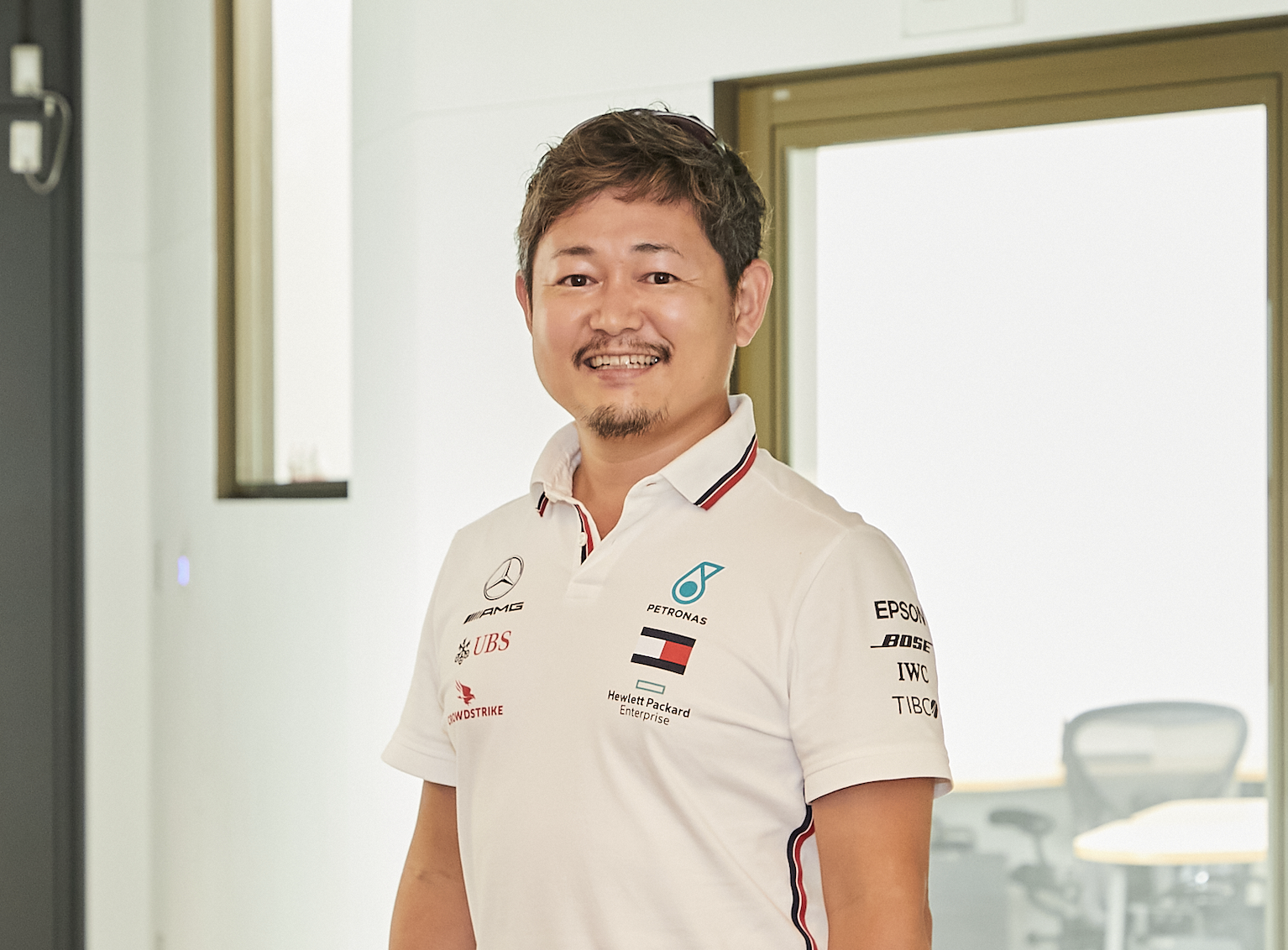

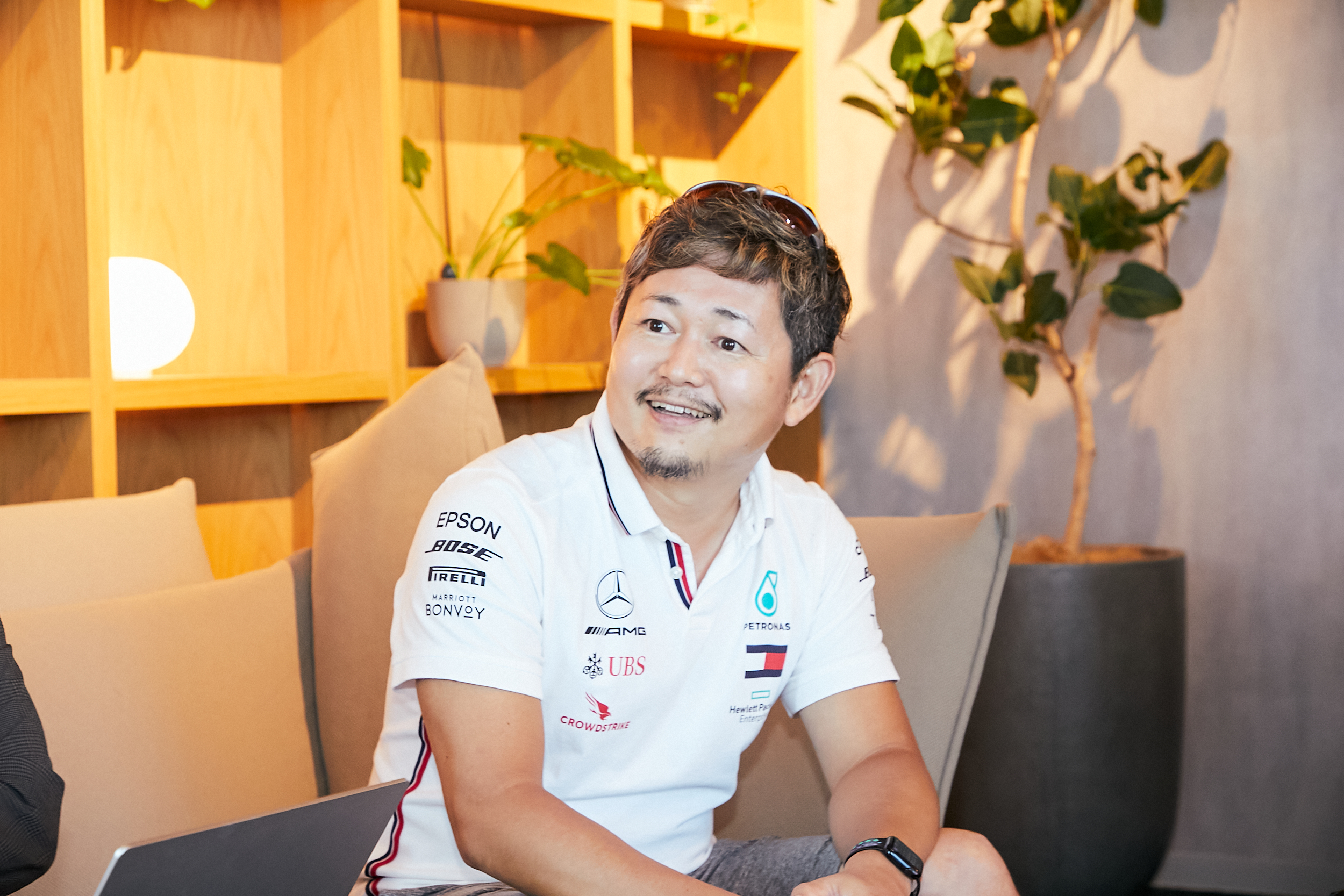

山地 正洋Masahiro Yamaji

山地正洋と申します。JOYCLEではCSO(Chief Strategy Officer)として、技術全体の統括を担っています。製品開発に必要なハード・ソフト両面の仕様検討に加え、R&D領域のマネジメント、さらには制度・業界基準に関する技術面の対外対応まで含め、広範な技術戦略に携わっています。

現在は主に、《JOYCLE BOX》の熱分解技術や《JOYCLE BOARD》などの周辺機構に対して、科学的な整合性と社会実装の両立を目指す取り組みを進めています。

もともと京都大学発の素材スタートアップ「ティエムファクトリ」を立ち上げた経験があり、そのプロジェクトを通じて、当時電通に在籍していたJOYCLE代表の小柳さんと仕事をしたことがありました。

後に、小柳さんがJOYCLEを立ち上げたという情報をSNSで知り、構想内容に強く惹かれました。「これは自分のサイエンスの経験が活かせる」と感じ、自ら連絡を取って「一緒にやらせてほしい」と申し出たんです。社会の構造に挑むというスケール感と、自分の専門性が結びついた瞬間だったと思います。

現在募集しているのは、COOや事業開発担当など、経営や事業の根幹に関わるポジションです。たとえば事業開発の方には、代表が手掛ける複数のプロジェクトを把握し、こぼれ落ちそうな案件を拾い上げ、推進していただく。ある種“経営の右腕”として動けるような方を求めています。

想像以上に“科学的根拠があいまいな情報”が業界内に多く存在していることには驚きました。専門的な視点から見ると、もう少しエビデンスに基づいた技術の活用や表現が求められる場面もあると感じています。だからこそ、私たちは正しい科学的アプローチに基づいて、社会に信頼される技術を届けていきたいと考えています。

私は慶應義塾大学でプラズマ物理の博士号を取得した後、様々な研究機関で幅広い領域の研究を経験してきました。その後、大学発スタートアップの立ち上げも行い、研究と事業の両面を横断するキャリアを積んできました。

JOYCLEで求められているのは、まさにその“研究と現場の接続力”です。装置の物理的な挙動から熱分解プロセスの制度的な定義づけまで、専門知識を現実に落とし込む橋渡し役として貢献できていると感じています。

今は「手を動かす」仕事からは徐々に離れ、全体戦略や判断業務に集中しています。装置設計などは信頼できるメンバーに引き継ぎつつ、技術の方向性が正しいか、何を優先すべきかを見極めることが主な役割になっています。

JOYCLEのメンバーは皆、自律的に動けるプロフェッショナルばかりです。それぞれが「自分にしか出せない価値」を意識して動いており、そうした空気感はチームとして非常に健全だと感じています。

JOYCLEは、いわゆる“技術先行型”のスタートアップではありません。まず「社会の課題」があり、それをどう解決するかを起点に事業と技術が組み上がっていきます。これは従来のディープテックとは逆のアプローチで、むしろ持続可能なビジネスモデルを構築しやすいと感じています。

しかも、代表の小柳のように社会実装の構造を理解しているメンバーがいることで、技術の価値を最大限に引き出せる環境がある。それが最大の魅力です。

装置開発の完成度を高めることはもちろんですが、長期的には日本の大学に眠る知財を活用し、スタートアップ創出を加速させたいと思っています。JOYCLEの仕組みをひとつのモデルとして、大学との連携による年間100社規模の起業を実現する。研究者が正当に報われ、知が循環する社会を目指したいですね。

JOYCLEは、マニュアルや正解がある組織ではありません。だからこそ、「自分の価値をどう出すか」を真剣に考えられる人が力を発揮できる環境です。

仕事を“自分ごと”として捉え、仲間とともに未来のインフラを築いていく。そんな挑戦を楽しめる方と、一緒に働けることを楽しみにしています。

エントリー

共に

「資源と喜びの循環」

に挑戦しよう